Investigamos o “efeito colateral” das operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO); Forças Armadas estão ligadas a morte de pelo menos 32 pessoas desde 2010

Controversa entre os próprios militares, a atuação das Forças Armadas em operações de segurança pública tem deixado um rastro ainda pouco perceptível, mas que tem aumentado à medida que ela se torna mais frequente: dezenas de brasileiros foram mortos por membros do Exército e da Marinha desde 2010.

Ao longo de seis meses a reportagem da Pública registrou casos através de entrevistas com familiares e advogados das vítimas, reportagens de imprensa e pedidos de Lei de Acesso à Informação aos Comandos do Exército e da Marinha – que responderam prontamente às demandas de informação.

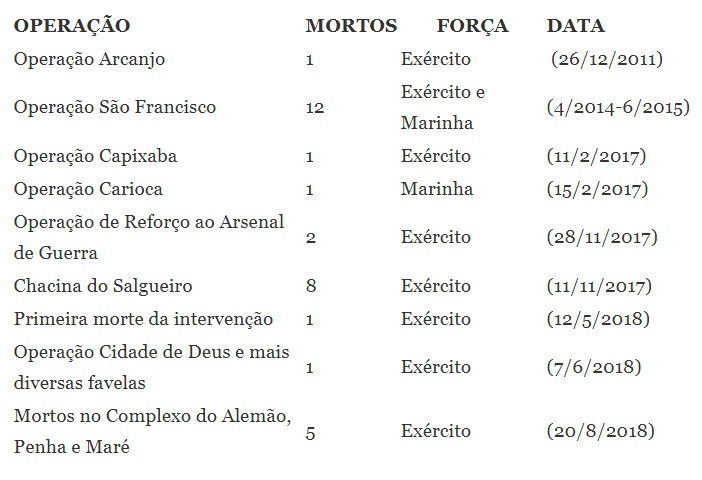

O levantamento contabilizou pelo menos 32 mortes em que há fortes indícios de envolvimento de militares. Entre elas, 29 envolvem membros do Exército e três, membros da Marinha. Muitas mortes foram causadas em confronto com criminosos. Mas há alguns casos em que inocentes foram confundidos com criminosos ou atingidos em meio a tiroteios; e também há casos de mortes após uso excessivo da força pelos soldados.

A investigação procurou entender como as vítimas e familiares são tratados pelas Forças Armadas e pela Justiça – seja ela comum ou militar – após o ocorrido. Todos os que foram localizados relatam terem sido abandonados à própria sorte. Muitas das vítimas são cidadãos comuns, moradores de favela e trabalhadores.

Os sobreviventes e as famílias ficaram sem socorro, sem auxílio legal, financeiro ou psicológico. Até por isso, os casos não são de conhecimento público. O Ministério da Defesa e o Comando do Exército não fazem um acompanhamento sistemático das mortes causadas em operações de GLO. E os dados enviados pelo Comando do Exército à Pública são contraditórios ou incompletos. (veja aqui a tabela 1 e a tabela 2 enviados via LAI)

No levantamento foram descartados todos os casos em que os soldados participavam de operações conjuntas com a PM, mas em que há evidências que os tiros foram disparados pela força estadual. O próprio Comando Militar do Leste (CML) foi consultado, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), e apontou alguns desses casos.

Todas as mortes de civis, com exceção de uma, ocorreram na região metropolitana do Rio de Janeiro.

No mesmo período, houve cinco mortes de membros das Forças Armadas em GLOs – duas delas em acidentes.

Apontado como mentor intelectual da intervenção federal no Rio de Janeiro, cujo comando é militar, o general Sérgio Etchegoyen, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), demonstrou em 2017 ter clareza das consequências do empenho militar em tarefas de segurança. “Existem dois fatores críticos para o sucesso disso: a adesão da sociedade no Rio de Janeiro e a compreensão que a mídia terá do que será feito. Isso é fundamental porque vamos ter insucesso, vamos ter incidentes. Estamos numa guerra. Vai acontecer, é previsível que aconteçam coisas indesejáveis, inclusive injustiças. Mas ou a sociedade quer ou não quer”, afirmou durante uma palestra no Encontro Brasil de Ideias, em 1o agosto do ano passado.

Por outro lado, o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, demonstrou ser crítico do emprego das Forças Armadas na segurança pública. “Eu quero deixar bem claro que nós não gostamos de participar desse tipo de operação”, afirmou ele à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados em 5 de julho de 2017. “Então, reconheço como positivo o governo estar repensando esse tipo de emprego das Forças Armadas, porque ele é inócuo e, para nós, é constrangedor.”

O general ilustrou seu descontentamento com uma cena que presenciou em 2015, durante a ocupação do complexo de favelas da Maré. Era um dia de semana, ele acompanhava as tropas que passeavam numa rua cheia de mulheres e crianças. Segundo ele, cada soldado estava “muito atento, muito preocupado, muito crispado e armado”. “Falei: somos uma sociedade doente. O Exército está apontando armas para brasileiros. Isso é terrível.”

A Pública pediu uma entrevista ao comandante do Exército, mas a assessoria afirmou que ele não está dando entrevistas no momento.

Militares fazem operação na Rocinha durante a intervenção federal (Foto: : Noah Friedman-Rudovsky/ Agência Pública)

Mortes

Após a fala contundente do general Villas Bôas na Câmara, o número de operações de GLO apenas aumentou. O governo Temer usou essas operações como nenhum governo anterior.

Excluindo-se eleições e visitas de mandatários estrangeiros, em 2010 houve uma operação de GLO; em 2011, 4; em 2012, 3, incluindo a segurança da Rio+20; em 2013, 1, para a Copa das Confederações; em 2014, 6, entre elas a segurança da Copa do Mundo em 12 cidades-sede; em 2015, 3; em 2016, 2, incluindo as Olimpíadas do Rio. Em 2017, foram 18. Três operações e mais 15 etapas da Operação Furação em diversos pontos do Rio de Janeiro, que seguem o Decreto de Garantia da Lei e da Ordem assinado por Michel Temer em 28 julho de 2017, ainda em vigor. Em 2018, com a intervenção federal, o número explodiu. Foram 43 operações até o final de setembro, segundo o Comando do Exército, ainda sob a permissão legal da GLO do ano passado.

A intervenção permitiu que o governo federal indicasse um interventor no Rio de Janeiro para comandar a Segurança Pública. Foi escolhido um militar, o general Walter Souza Braga Netto, que por sua vez escolheu como secretário de Segurança Pública outro militar, o general Richard Nunes. Porém, mesmo com a intervenção, o emprego das Forças Armadas em operações só é permitido através do decreto de GLOs, que tem vigência até dezembro deste ano.

Após o decreto de julho do ano passado, o general Villas Bôas voltou a alertar sobre o custo de usar os soldados como policiais. “A própria possibilidade de ocorrência de danos colaterais envolvendo civis inocentes deve ser avaliada atentamente pela sociedade. Vale ressaltar que o Exército é vocacionado para uma situação de conflito armado. A Força é equipada com armas e munições com alto grau de letalidade, alcance e capacidade de transfixação, e vem sendo empregada em áreas civis urbanas, densamente povoadas”, afirmou em entrevista ao Uol em outubro de 2017.

Entre as 32 mortes computadas pela reportagem, 12 ocorreram em um dos mais longos e catastróficos empregos de GLO, a ocupação da Maré, que durou de abril de 2014 a junho de 2015. Inicialmente, o plano era estabelecer uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na favela, cujo controle é dividido entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando. A ideia foi abandonada. A operação terminou com um soldado morto, o cabo Michel Augusto Mikami, de 21 anos, uma redução temporária no índice de homicídios e dezenas de trocas de tiros entre criminosos e as Forças Armadas.

“Gastamos R$ 400 milhões, e devo dizer que foi um dinheiro absolutamente desperdiçado”, disse o general Villas Bôas na mesma seção da Câmara dos Deputados. À época ministro da Defesa Celso Amorim partilha da mesma visão: “Militar não é policial, e, quando acaba, volta tudo de qualquer maneira. Para essa finalidade, acho que hoje eu não faria [a ocupação] na Maré”, disse em entrevista à Pública este ano.

A extensão do fiasco da chamada Operação São Francisco, no entanto, ainda não é plenamente conhecida pelas Forças Armadas. A contagem do Exército trata como “APOPS”, ou agentes perturbadores da ordem, aqueles que são mortos por membros da força durante operações de GLO. Questionado através de LAI, o Comando do Exército enviou um documento em que afirma terem havido oito APOPs na Maré.

Em meses de apuração, a Pública localizou pelo menos seis mortes com envolvimento do Exército naquela época que não têm registros no CML, segundo resposta enviada via LAI. Veja a lista completa.

Agência Pública, 31/10/2018

É o caso de Raimunda Cláudia Rocha Silva, de 47 anos, que morreu dentro da sua casa no dia 4 de abril de 2015. Ao ouvir uma troca de tiros entre o Exército e criminosos, ela foi à janela alertar uma funcionária que trabalhava na sua loja de roupas, do outro lado da rua. “Eram 4h30, 5h da tarde, do nada começou um tiroteio, e a minha mãe foi falar com a menina da loja: ‘Camila, vai se esconder. Abaixa a porta’. E foi nesse exato instante, com receio da menina se machucar, que a minha mãe acabou tomando um tiro”, diz Fabíola Rocha Brito Reis.

“Minha mãe estava sem nada na mão, pra não falarem que estava com algo que parecia uma arma, não, minha mãe estava só a minha mãe, a cabecinha da minha mãe.” O tiro, vindo de uma rua lateral onde estavam os soldados do Exército, pegou na esquadria de alumínio. Um estilhaço acertou-a na cabeça. “Aí teve que esperar o tiro [acabar]. Todo mundo viu que houve um acidente, aí o Exército se recolheu e foi embora. Não prestaram socorro, não foram oferecer ajuda, simplesmente deram as costas e foram embora, e eles sabiam, sim, que um morador tinha sido baleado”, conta Fabíola. A morte foi noticiada pelos principais jornais, entre eles a Agência Brasil, do governo federal.

Porém, o CML afirmou que só ficou sabendo do caso três anos depois. “Não consta registro do envolvimento de tropas federais no caso em tela. Este Comando somente teve conhecimento do suposto fato, por intermédio de uma ação cível proposta pelas filhas da Sra. Raimunda, quase 03 (três) anos após o óbito, objetivando indenização da União”, escreveu para a reportagem.

Há outros casos que não constam dos documentos enviados à Pública pelo Exército. Entre eles está a morte do adolescente Abraão da Silva Maximiano, de 15 anos, durante a Operação Arcanjo, em 26 de dezembro de 2011, que gerou revolta no Complexo do Alemão durante a ocupação que precedeu a instalação da UPP. Na época, a família disse que o menino estava em uma praça quando foi atingido e que foi ameaçada por protestar.

O Comando do Exército não registra também nos seus relatórios a morte do jovem Matheus Martins da Silva, de 17 anos, morto com um tiro na cabeça no município de Cariacica, no Espírito Santo, durante a Operação Capixaba, em 11 de fevereiro de 2017, embora o caso seja notório e tenha sido investigado pela Polícia Civil e pelo próprio Exército.

Procurado pela reportagem, o Exército afirmou que “o acompanhamento sistemático é feito por meio de IP (Inquérito Policial) ou por IPM (Inquérito Policial Militar), conforme o caso, e os dados são consolidados pelo Ministério Público Militar (MPM)”. Mas o MPM registra apenas os casos que foram efetivamente investigados. Foram 9 mortes, segundo o MPM, e um total de 8 procedimentos abertos. Cinco foram arquivados por “reconhecimento de legítima defesa”. Três casos continuam sob investigação.

Em resposta aos pedidos de informação pela reportagem, o Comando do Exército lembrou que “no caso de emprego de tropa federal em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, o uso da força é progressivo e regulado por Regras de Engajamento definidas, entre outros princípios, pelo da proporcionalidade”.

As regras de engajamento para operações de GLO estabelecem que o uso da força seja “escalonado”, “gradual” ou “gradiente”. Ou seja, o soldado, assim como o policial, deve sempre usar a menor força possível para alcançar o objetivo pretendido. O primeiro passo é a ordem verbal, depois o uso da força física sem emprego de armas, disparos de advertência com balas de borracha e, em último caso, o uso de arma de fogo.

Quando há uma morte, conforme informou o CML à Pública, os casos deveriam sempre ser investigados através de um Inquérito Policial Militar (IPM). “Haverá instauração de IPM se na Operação de GLO que o Exército participar a conduta de um de seus integrantes der causa a eventual óbito, tendo em vista que atualmente a Força Terrestre atua com agentes da Polícia Civil e militares da Polícia Militar, em apoio aos órgãos de Segurança Pública na Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro”. Os IPMs são sigilosos, inquisitórios e preparatórios e sempre presididos por uma autoridade militar.

“O inquérito consiste em uma peça preparatória, informativa, constituído de um conjunto de diligências investigatórias com intuito de apurar ocorrência, cujo aspecto criminal seja de competência da Justiça Militar da União, com o objetivo de fornecer elementos de informação para que o Ministério Público Militar, titular da ação, possa requerer o arquivamento, novas demandas ou formular a denúncia”, completou o CML.

Mas não é sempre o caso. Fabíola passou mais de três anos sem saber a quem recorrer, após ter sido ouvida pela Polícia Civil no caso da sua mãe e não ter nenhuma informação desde então. Há alguns meses, foi encaminhada para um advogado especialista em ações cíveis. Por isso, apenas agora o Exército diz tomar conhecimento do caso, embora ele tenha sido registrado na imprensa à época.

Se era difícil aos familiares obter justiça contra militares, especialistas temem que ficará ainda mais difícil com a Lei 13.491/2017, aprovada em outubro passado, que transferiu para a Justiça Militar o julgamento de casos em que militares cometem crimes contra civis nas operações de GLO – antes, os poucos casos que iam adiante eram tratados pela Justiça Federal. A lei procura dar respaldo aos militares em meio à explosão de operações durante o governo Temer.

Membro do Exército durante intervenção no Rio de Janeiro. (Foto: : Noah Friedman-Rudovsky/ Agência Pública)

Mudança de tática para a intervenção

Alguns dos membros-chave do Exército durante a ocupação da Maré foram escalados para a intervenção. Richard Fernandez Nunes, que comandou a Força de Pacificação na Maré entre dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, é hoje secretário do Rio de Janeiro, indicado diretamente pelo interventor, o general Walter Souza Braga Netto. Seu braço-direito até junho deste ano era o general Mauro Sinott Lopes, que foi o segundo comandante da Força de Pacificação na Maré, entre maio e agosto de 2014. Sinott coordenou o Grupo de Trabalho para elaborar o plano da intervenção federal.

No entanto, a estratégia de emprego dos militares na intervenção não é uma repetição da operação na Maré. Os membros do Exército fazem majoritariamente tarefas de cerco afastado, bloqueio e revista, enquanto policiais militares e civis entram nas comunidades.

“A ordem é não entrar em favela”, diz a especialista em segurança pública e coordenadora do Observatório da Intervenção, Sílvia Ramos. “Aqui ainda não está acontecendo o que aconteceu no México ou o que aconteceu na Colômbia, aquela ideia de que entram as Forçadas Armadas [no combate ao crime] e piora a violência.” No entanto, ela lembra que, ao mesmo tempo, o número de mortes por policiais aumentou este ano e deve bater o recorde da série histórica. Entre fevereiro e setembro, o aumento foi de 42% em relação ao ano passado. Mais de mil pessoas foram mortas pela polícia fluminense. “A presença das tropas no Rio deveria estar contribuindo – não contribuíram, pelos números –, mas deveria estar contribuindo para conter a matança.”

Há dois casos recentes que fogem da regra de não emprego do Exército dentro do terreno. Uma operação até agora nebulosa no morro do Salgueiro, em São Gonçalo, em novembro do ano passado, que acabou em uma chacina com oito mortos, hoje sob investigação do Ministério Público Militar e do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro; e uma megaoperação nos complexos da Penha, do Alemão e da Maré, no dia 20 de agosto, que acabou com cinco civis – apontados como membros do crime organizado – e três militares mortos. Participaram 4,2 mil militares e 70 policiais civis, 20 blindados e três aeronaves.

Má reputação

O uso prolongado das Forças Armadas, sem a resolução dos índices de criminalidade, pode atingir a reputação das próprias Forças Armadas, dizem especialistas. Pesquisa do Datafolha em julho deste ano indicou as Forças Armadas como a instituição em que os brasileiros mais confiam: 37% dizem confiar muito, e 41%, pouco. Porém, para quem conviveu de perto com os militares em um período prolongado, a percepção é outra.

Um relatório produzido pela ONG Redes da Maré em parceria com a Universidade Queen Mary, publicado este ano, demonstrou que os moradores da Maré não veem a ocupação com bons olhos. Para 69,2%, a presença dos militares não aumentou a sensação de segurança. O grau de aprovação da atuação do Exército também foi baixo: 4% avaliaram como ótima e menos de 20% como boa. Do outro lado, 13,9% avaliaram como péssima e 11,9% como ruim. O restante – a resposta mais frequente – avaliou como regular. Indagados se consideraram a ocupação positiva, menos da metade – 47,2% – concordou total ou parcialmente com a afirmação.

“Uma vez que o Exército vai para o território e não soluciona o problema da violência, a população começa a vê-lo como mais do mesmo. Isso foi constatado por muita gente que mora na Maré. As pessoas viam o Exército como uma esperança. E é uma das impressões que a gente tá tendo com relação à intervenção no Rio de Janeiro”.”, diz Thales Arcoverde Treiger, defensor público da União no Rio de Janeiro que acompanha casos de violação de direitos humanos.

Órfã de mãe, Fabíola Rocha Reis se diz profundamente decepcionada com os militares. “Eu achava o Exército muito mais sério, porque você vê ‘as Forças Armadas que saem para proteger o Brasil contra as guerras’, você imagina, né?, uma força, ponderada, uns rapazes com uma postura, uma seriedade, um trabalho bem-feito. Não é nada disso”, diz a jovem, que garante que não espera vingança, apenas uma atitude do Exército.

“Por mim eu não cobraria assim: “Quem matou Raimunda Cláudia?”. Eu queria, sim, “o que faremos pra que não morra mais uma Raimunda Claudia?”.

Ao longo dos próximos dias a Pública vai trazer essas histórias, elucidando como funcionam hoje os Inquéritos Policiais Militares, como os casos são tratados na Justiça Militar e como os familiares das vítimas lutam por justiça.