Cálculo pretende qualificar debate sobre escolhas orçamentárias; valor compraria 58 milhões de doses de vacina contra Covid-19

“Minha irmã é mais uma dos pagantes dessa conta, que nunca fecha”, diz o professor Uidson Alves Ferreira, 35, sobre Maria Eduarda Alves da Conceição.

Em 2017, aos 13 anos, ela foi morta dentro de sua escola, atingida por tiros de fuzil disparados por um policial durante uma operação na Pavuna, zona norte do Rio.

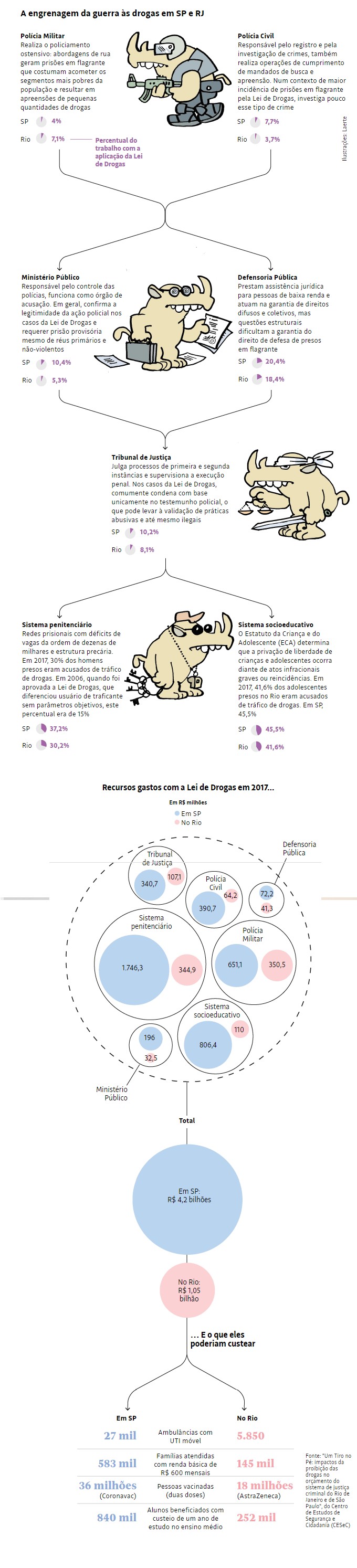

Naquele ano, o estado do Rio de Janeiro gastou ao menos R$ 1 bilhão no combate às drogas. Em São Paulo, no mesmo ano, foram ao menos R$ 4,2 bilhões despendidos com a aplicação da Lei 11.343 de 2006, a chamada Lei de Drogas.

Essa conta de R$ 5,2 bilhões gastos com a proibição das drogas apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro foi estimada na primeira etapa do projeto “Drogas: quanto custa proibir”, liderado pela coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), Julita Lemgruber.

“O peso orçamentário da execução da Lei de Drogas sobre os cofres públicos do país praticamente não é discutido”, aponta ela. “E nesse quadro de crise sanitária, social e financeira, nós estamos desperdiçando recursos públicos porque há pouca ou nenhuma racionalidade na forma como eles são empenhados”, avalia ela, que apresentou alternativas para aplicação desses valores.

No Rio, poderiam comprar 18 milhões de doses de vacina AstraZeneca ou quase 6.000 ambulâncias com UTI móvel ou ainda prover renda básica de R$ 600 mensais para 145 mil famílias por um ano.

Em São Paulo, o valor empregado na proibição das drogas renderia 36 milhões de doses de Coronavac, 27 mil ambulâncias com UTI móvel ou a mesma renda básica mensal para 583 mil famílias por um ano.

O relatório da primeira fase do projeto, “Um tiro no pé: impactos da proibição das drogas no orçamento do sistema de justiça criminal do Rio de Janeiro e de São Paulo”, lançado nesta segunda-feira (29), detalhou as despesas públicas das sete instituições que atuam na linha de frente da proibição às drogas: Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, tribunais de Justiça, sistema penitenciário e sistema socioeducativo.

O primeiro passo do estudo foi obter os dados orçamentários de cada instituição e dados de sua atuação na aplicação da Lei de Drogas. A escassez destas informações fez com que fossem necessários 122 pedidos via Lei de Acesso à Informação, dos quais apenas 54 foram totalmente respondidos.

“A busca por dados foi uma saga inacreditável e deixou evidente que as instituições não conhecem seus próprios números ou estão ocultando algo: das polícias aos tribunais, passando pelo MP e a defensoria”, critica Lemgruber. “Essa ausência de informações também é muito reveladora. Como as pessoas podem se propor a discutir planejamento público sem a preocupação em produzir esses dados?”, questiona.

Com base nas informações obtidas, foram criados indicadores capazes de estimar o quanto cada uma dessas instituições empenha de recursos num modelo de enfrentamento sabidamente pouco eficiente: não reduziu o consumo de drogas, mesmo com alta taxa de encarceramento, e ainda favoreceu a corrupção de agentes públicos.

No caso das polícias militares, por exemplo, que realizam atividades de patrulhamento ostensivo e também operações especiais, na ausência de informações sobre incidência e custos das operações, foi usado como indicador o percentual de Boletins de Ocorrência Policial Militar (BOPM) relacionados à Lei de Drogas.

Foram 7,1% dos BOPMs de 2017 no Rio, o que corresponde a R$ 350,5 milhões das despesas totais da instituição naquele ano (R$ 4,9 bilhões). No caso de São Paulo, foram 4% dos BOPMs, o que corresponde a R$ 651,1 milhões das despesas totais da polícia militar em 2017 (R$ 16,2 bilhões).

Para o coronel da reserva Glauco Carvalho, ex-comandante da PM na capital paulista e doutor em ciência política pela USP, “o policial militar não leva para o distrito todas as abordagens em que encontra pequenas quantidades de droga”. Ou seja, os custos de aplicação da lei de drogas pela PM durante abordagens podem ser ainda maiores.

O analista criminal Guaracy Mingardi avalia que a proibição das drogas é um caso típico “em que se gasta muito dinheiro para pouco resultado”. “Quem é a favor deste tipo de repressão tem de avaliar o resultado no aumento do preço da droga, o que não aconteceu. Gasta-se tempo e dinheiro com pouca objetividade e sem impacto na saúde pública”, diz. Segundo o Relatório Mundial de Drogas do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (Unodc), 0,7% dos brasileiros consumiram cocaína em 2005. Em 2016, esse número havia subido para 1%.

“Prendem-se usuários e pequenos traficantes varejistas, que são substituídos no dia seguinte, enquanto as investigações sobre grandes traficantes não são priorizadas. A ideia de enxugar gelo é corrente nas polícias”, aponta Mingardi.

Para Lúcia Helena Oliveira, coordenadora de defesa criminal da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, “é importante a população saber como seu dinheiro é gasto”. E, passados 15 anos da Lei de Drogas, “aumentou o número de pessoas condenadas por crimes de tráfico de drogas” sem que houvesse uma melhora na questão como um todo.

A lei, aprovada em 2006, endureceu penas para traficantes e retirou a punição de prisão para usuários sem aplicar, para tanto, critérios objetivos. Isso gerou um aumento das condenações por tráfico, além “de levar o usuário para o Juizado Especial Criminal, gerando custos para o sistema”, observa.

Em 2006, 15% dos presos brasileiros haviam sido acusados de crimes relativos a uso ou tráfico de drogas. Em 2017, esse percentual era de 30% entre homens e 59% entre mulheres presas.

Oliveira aponta ainda para a seletividade e a discriminação racial desse sistema. “Na posse das mesmas quantidades de drogas, pessoas brancas são, em média, mais classificadas como usuárias enquanto pessoas negras são, em média, mais classificadas como traficantes”, afirma.

“A lei aponta como critério de diferenciação a natureza e as circunstâncias sociais do indivíduo, entrando num campo perigoso porque sabemos que o jovem negro e pobre acaba recebendo um enquadramento criminalizante. Precisamos rever a lei 11.343”, avalia ela, que lembra que os atenuantes da pena, previstos pela lei, costumam não ser aplicados pelos juízes.

Julita Lemgruber, coordenadora do estudo, diz que as instituições do sistema de justiça criminal “operam numa lógica racista e classista” e que, portanto, “há uma flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade na forma como esses recursos são geridos: sem transparência e produzindo dor, sofrimento e morte”.

Para a desembargadora aposentada do TJ de São Paulo Kenarik Boujikian, os valores apresentados na pesquisa “são assustadores”. “É muito dinheiro para nenhum resultado efetivo”. Ela lembra do caso em que uma mulher jovem, mãe de uma criança pequena, ré primária e com bons antecedentes foi presa com menos de 1 grama de crack e cumpriu quase quatro anos de prisão. “Que vantagem ou benefício houve para a sociedade num caso como este?”, pergunta.

“São Paulo encarcera muito e costuma aplicar a forma mais gravosa da pena. Falta uma consciência do Judiciário sobre o seu papel nesta questão porque encarcera quem não precisava estar encarcerado”, diz. “Com isso, o Judiciário tem cumprido um papel de superlotar cada dia mais o sistema prisional tornando o estado de coisas inconstitucional.”

Para Lemgruber, “falar de orçamento é falar sobre racismo e desigualdade”. “Precisamos cada vez mais enxergar e questionar esses gastos como uma escolha política que eles são.”

Uidson, irmão de Maria Eduarda, morta durante operação policial na Pavuna em 2017, avalia que essa guerra às drogas é utopia. “É revoltante porque nós somos exterminados por essa política de drogas, e ainda temos de pagar por isso.”